Les déclarations de soupçons de blanchiment d'argent atteignent un niveau record : le volume des déclarations a doublé en 2021

Le 21 septembre, la Financial Intelligence Unit (FIU) a publié son rapport annuel 2021. Au vu du volume des déclarations, nous avons résumé pour vous les principales connaissances ci-dessous :

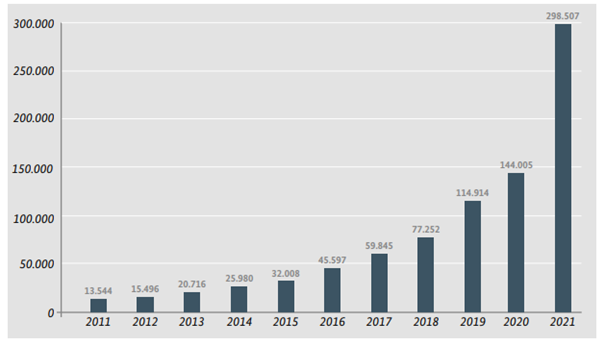

La Financial Intelligence Unit (FIU) est le service central national d'enquêtes sur les transactions financières et est donc responsable de la réception, de la collecte et de l'analyse des déclarations de soupçons conformément à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Le graphique ci-dessous présente l'évolution du nombre de déclarations de soupçons au cours des dix dernières années.

Évolution du nombre de communications de soupçons en vertu de la LBA (2011-2021) (source : rapport annuel 2021, CRF)

On constate rapidement que les entrées de communications de soupçons, qui avaient déjà connu une croissance dynamique les années précédentes, ont encore plus fortement augmenté au cours de l'année de référence 2021. Avec un total de 298 507 communications de soupçons, le nombre a plus que doublé par rapport à l'année précédente. Les causes de ce phénomène sont principalement deux événements qui ont eu lieu vers 2021 : d'une part, le GwGMeldV-Immobilien est entré en vigueur le 1er octobre 2020. La nouvelle ordonnance renforce les obligations de déclaration de certains professionnels lors de transactions liées à des opérations immobilières et oblige notamment les notaires, les avocats, les conseillers fiscaux ainsi que les agents immobiliers à déclarer à la CRF les faits suspects qui indiquent un lien possible avec le blanchiment d'argent. D'autre part, il y a eu un amendement du §261 du code pénal, applicable depuis le printemps 2021, qui élargit considérablement l'incrimination du blanchiment d'argent. Alors que la version précédente énumérait précisément, dans un catalogue sélectif d'infractions préalables, ce qui pouvait constituer une infraction préalable au blanchiment d'argent, la nouvelle version y renonce et utilise l'approche dite "all crime". Il n'est donc plus nécessaire de prouver qu'il s'agit d'une infraction grave, mais il suffit qu'il y ait dissimulation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction quelconque. En outre, le développement dynamique du marché des crypto-monnaies a joué un rôle.

Comme les années précédentes, l'augmentation du nombre de communications est constatée aussi bien dans le secteur financier que dans le secteur non financier. Toutefois, avec environ 97 %, la grande majorité des communications de soupçons reçues provient toujours du secteur financier. L'augmentation des communications transmises par les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique est particulièrement frappante. De seulement 238 déclarations de soupçon reçues en 2020, elles sont passées à un total de 95 286 en 2021. Cela peut s'expliquer par le comportement adapté de certains établissements de paiement et de monnaie électronique en réponse à l'approche "tous crimes".

Dans le secteur non financier, le nombre de communications de soupçons a presque triplé par rapport à l'année précédente (2020 : 0,7 % ; 2021 : 2,7 %). Cette augmentation disproportionnée s'explique principalement par l'entrée en vigueur de l'OBCBA-immobilier et par l'augmentation du volume de communications qui en découle pour le groupe d'obligés des notaires.

En outre, près de 3 400 nouveaux enregistrements ont eu lieu en 2021. Le nombre total d'assujettis enregistrés auprès de la CRF s'élève donc à près de 16 000 fin 2021 (12 600 enregistrés en 2020).

La pandémie exploitée pour d'autres fraudes

Comme l'année précédente, la pandémie a également eu un impact sur les chiffres de l'année de référence 2021. Il convient de noter que le nombre de déclarations de soupçon reçues en rapport avec COVID-19 a nettement diminué, avec environ 3 400 déclarations (2020 : 11 200 déclarations). La forte baisse des déclarations de soupçons est principalement due au renforcement des obligations de preuve pour les bénéficiaires de subventions publiques, comme l'aide transitoire. Celle-ci était la conséquence des nombreux cas de fraude à l'aide immédiate Corona de l'année précédente. Néanmoins, les criminels ont su tirer profit de la pandémie par d'autres méthodes. Ainsi, de nombreuses déclarations de soupçon ont été reçues en rapport avec des fraudes de facturation via des stations de test Corona. Certaines entreprises ont ouvert des centres de test pour faire passer des tests gratuits aux citoyens. Comme il n'y avait au départ aucun contrôle efficace des tests réellement effectués, certaines ont vu la possibilité de tirer des bénéfices importants de ces centres de test. C'est ainsi que des fausses déclarations ont été faites dans les décomptes, au détriment du système de santé. Selon la CRF, il s'agissait aussi bien de personnes qui avaient effectivement souffert de pertes de recettes dues à la pandémie que de personnes qui s'étaient déjà fait remarquer auparavant pour des délits pénaux.

Il est toutefois apparu clairement que les obligés ainsi que les autorités étaient davantage sensibilisés au cours de la deuxième année de la pandémie. Ainsi, des réactions à court terme et des adaptations de processus ont permis de combler plus rapidement les éventuelles lacunes. La création d'une "task force" a également permis d'améliorer la communication entre les autorités, les ministères et les organismes de paiement et a contribué à la réalisation d'audits systématiques des cas de fraude liés à COVID-19.

Les aides aux inondations comme nouveau modus operandi pour les actes de fraude

Les inondations catastrophiques qui ont eu lieu en été 2021 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Rhénanie-Palatinat et en Bavière présentaient également un potentiel d'escroquerie que les criminels ont exploité. Pour les personnes touchées, les aides d'urgence de l'État devaient être versées rapidement et sans bureaucratie. Ainsi, les demandes ont été accordées sans qu'il soit nécessaire de vérifier de manière approfondie si la résidence principale se trouvait effectivement dans la zone inondée. La CRF a procédé à des analyses en vue d'éventuelles demandes d'aide d'urgence illégales. Celles-ci ont montré que la plupart des demandes d'aide publique ont été déclarées par des personnes qui ne résidaient pas dans la zone inondée. Dans certains cas, il s'agissait de personnes qui avaient déjà fait l'objet de poursuites pénales pour avoir demandé illégalement l'aide d'urgence Corona. Par rapport aux déclarations d'aide immédiate Corona, il convient toutefois de préciser que le nombre de déclarations en rapport avec les aides aux inondations était faible.

Source : Douane en ligne - Communiqués de presse - Rapport annuel 2021 de la CRF